Die „Zigeuner“ – ihre Freiheit, ihr Wesen, ihre Kultur, ihre Musik – Exkurs

Im Milieu der „Anderen“

„Dreifach haben sie mir gezeigt,

Wenn das Leben uns nachtet,

Wie man’s verraucht, verschläft, vergeigt

Und es dreimal verachtet.“ Lenau

In der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik, die in unserem konservativ ausgerichteten Umfeld aus intuitiver Aversion abgelehnt und, ungeachtet der offiziell propagierten Unterstützung, nie als souveräner Staat akzeptiert wurde, in Polen, in der damals noch bestehenden Tschechoslowakei und in anderen Nationalstaaten des ehemaligen Ostblocks entwickelte sich das oppositionelle Denken aus der direkten Konfrontation der Staatsbürger mit der kommunistischen Staatsideologie und in einer mehr oder weniger radikalen Absetzung von dieser. Im Banat und in Siebenbürgen hingegen war der rein ideologischen Auseinandersetzung zwischen dem kritischen Bürger und seinem Nationalstaat ein zusätzlicher Konflikt vorgelagert: Die Auseinandersetzung einer nationalen Minderheit, namentlich der deutschen, mit dem Staatsvolk der Rumänen und partiell mit anderen Minderheiten, mit Ungarn und Serben, wobei der Konfrontation mit der ethnischen Einheit der „Zigeuner“ keine besondere Priorität zukam.

Nikolaus Lenau, 1802 im Banat geboren und in der ungarischen Puszta aufgewachsen, als Dichter ein leidenschaftlicher Anwalt vielfach diskriminierter Minderheiten, hat neben den Juden und den Indianern Nordamerikas, auch diesem verfolgten Volk poetische Denkmäler gesetzt. Zigeunerthemen durchziehen sein gesamtes Werk. Zweifellos ist das später von seinem Landsmann Franz Liszt vertonte Gedicht „Die drei Zigeuner“ das wohl bekannteste unter seinen Zigeunerliedern. Die Werte der in jenem Gedicht idealisierten Zigeuner, deren Los der Dichter aus unmittelbarer Anschauung kannte, sind dem konventionellen Leben europäischer Völker so krass entgegengesetzt, dass, was von den einen erstrebt wird, von den anderen gerade programmatisch abgelehnt, bekämpft und verachtet wird. Während die einen – und das sind, über die Deutschen hinaus, nahezu alle Westeuropäer – bürgerlichem Besitz und Eigentum nachjagen, Vermögen erarbeiten und sich und ihren Eigenwert über den Wert ihrer Güter definieren, setzten die anderen, die noch weitgehend nomadisch orientierten Zigeuner, denen der Klang der Musik und der Rauch getrockneter Tabakblätter mehr bedeuten als jeder Besitz, sich davon ab, indem sie ihr Leben vergeigen, verträumen, verrauchen und dreifach verachten. Diese Haltung, die das gesamte Wertesystem des Abendlandes aufzuheben scheint, hat den Zigeunern Jahrhunderte hindurch bittere Verfolgung eingebracht. Lenau hat als aufmerksamer und scharfer Beobachter seines Umfelds allein in diesem einen Gedicht, das zu seinen besten zählt, um 1835 Phänomene und Charakteristika des Zigeunerlebens herausgearbeitet, die heute, mehr als hundertfünfzig Jahre danach, immer noch die gleichen sind – Wesenheiten eines vielfach diskriminierten Volkes, das Teil meiner Kindheit war.

Viele Jahre hatte ich selbst die Gelegenheit, die Angehörigen dieser vielfach diskriminierten und diskreditierten Minderheit in ihrem tagtäglichen Verhalten zu beobachten, sie hautnah und von den Kindesbeinen auf zu studieren und dabei unterscheiden zu lernen, was dem Ideal, dem literarisch verbrämten, romantischen Zigeuner entsprach und was der nackten Wirklichkeit.

Die in unserem Dorf beheimateten Zigeuner hausten am Ortsrand auf einem Zigeuneräcker, was, aus unserem Dialekt heraus, unzutreffend mit einer für sie bestimmten Ecke assoziiert wurde. Das Zigeunereck – das war ihre Siedlung. In anderen Ortschaften des Banats, auch in Ungarn und Jugoslawien, war es ähnlich. Die Zigeunersiedlung war ein freiwilliges Ghetto ohne Zaun, das historisch gewachsen war, nachdem die Zigeuner im 19. Jahrhundert bewusst als Helfer angesiedelt worden waren. Der Zaun war nur in den Köpfen da – ein Zaun der freiwilligen Selbstisolation aus der Sicht der Zigeuner. Und eine Barriere der Werte von unserer als zivilisiert apostrophierten Warte aus gesehen. Schon zur Regierungszeit Maria Theresias waren Gesetze gegen Herumtreiberei erlassen worden, welche die bis dahin weitverbreitete Freizügigkeit der Nomaden einschränkten und aus den Wanderzigeunern Halbsesshafte oder Sesshafte machten. Die Wanderschaft der Zigeuner von Indien nach Europa und schließlich über Deportationen rund um den Erdball war nicht immer freiwillig. Viele von ihnen, des langen Treibens müde, nutzten die Gelegenheit, sesshaft zu werden, wenn sie angemessene Lebensverhältnisse vorfanden, und sie unterwarfen sich ebenso freiwillig gesellschaftlichen Anpassungen bis hin zur Assimilation. Das war in Sackelhausen auch der Fall. Dort erhielten sie bereits vor dem Ersten Weltkrieg Baugrund, Häuser, ja selbst Bodenparzellen, die sie selbst bestellen konnten. Ihr Zusammenleben mit der mehrheitlich deutschen Bevölkerung des Dorfes verlief gut nachbarschaftlich und ohne größere Reibereien durch die Jahrzehnte, während in anderen Landesteilen Rumäniens selbst Pogrome gegen die Zigeuner keine Seltenheit waren – bis in die neueste Zeit hinein. Ausschreitungen gegen Zigeuner waren in Sackelhausen unbekannt. In unmittelbarer Nähe unseres Wohnhauses, in einem größeren Gebäude mit Tanzsaal, war einer der wenigen noch bestehenden Dorfläden angesiedelt, der den Zusammenbruch der Infrastruktur des Dorfes nach dem Zweiten Weltkrieg überdauert hatte. Während die unweit in Lehmbaracken lebenden Zigeuner in diesem Laden ihre spärlichen Einkäufe tätigten, hatte ich nahezu täglich die Möglichkeit, sie kontinuierlich in Augenschein zu nehmen und die eine oder andere Betrachtung anzustellen. So war es mir möglich, über Jahre hinweg etwas von ihrem hermetischen Wesen zu ergründen und einige jener charakteristischen Eigenheiten dieses Volkes, die Lenau lange vor dem Anbruch des Zeitalters der Emanzipation in seinen Zigeunerdichtungen herausgearbeitet hat, besser verstehen zu lernen.

Als ich später während meiner Studienzeit in Wien, wo es auch heute noch manche musizierende Zigeuner gibt, diesem Thema nachging und dabei auch einige wissenschaftliche Darstellungen über die Zigeuner und ihre Geschichte im Abendland las, fand ich sehr viel Essenzielles bestätigt, was von Lenau unübertrefflich prägnant in seiner Zigeunerdichtung herausdestilliert worden war. Einiges davon war mir im Kindesalter aufgefallen, im direkten Kontakt und in Kommunikation mit den Zigeunern, einzelne Wesenszüge, die im Grunde Strukturen waren. Sie waren über die Zeit konstant geblieben, doch viele phänomenologische Details veränderten sich. Je tiefer man in die Materie eindrang, desto enigmatischer und labyrinthischer wurde der Zugang zu diesem rätselhaften, in sich gekehrten Volk, das ich eigentlich zu kennen glaubte. Im Grunde jedoch hatte ich nur einige oberflächliche Betrachtungen angestellt – mehr nicht.

Wie aus einem seiner Briefe hervorgeht, traf Lenau eines Tages ungarische Zigeuner in Wien. Er sprach sie an, redete mit ihnen und schenkte ihnen ein paar Dinge. Für ihn, den in Ungarn Aufgewachsenen, bedeutete ihr Anblick das Einbrechen archaischen Lebens in die zivilisierte, bisweilen bieder konventionelle Residenzstadt und irgendwo wohl auch ein Hauch unmittelbar empfundene, ungarische Heimat, die naturbelassene Welt seiner der Kindheit in Tokaj und Pest. Der einfühlsame Lyriker sah die dunkelbraunen Menschen, ihre Geigen, ihren Tabak; er vernahm ihre einzigartige Sprache, aus der ungarische Wortfetzen hervor tönten. Als Dichter und Freigeist, der in Wien gegen den restaurativen Geist Metternichs rebellierte, sah Lenau aber auch die unmittelbare Manifestation ihrer Freiheit, die sie auf ihrem Weg durch die Staaten symbolisch mit sich führten wie den Nonkonformismus ihrer Wertestruktur.

Er, der philosophierende Poet, der Guarnerius-Geiger aus Leidenschaft, konnte ihnen seinerzeit vorurteilslos begegnen – von Mensch zu Mensch, während ich viele Jahre brauchte, um Vorurteile zu überwinden und zu einer ähnlichen Haltung zu finden. Distanz und Reflexion aber machten es möglich. Erst wesentlich später im Leben – am Strand des Mittelmeers in Saintes–Marie–de–la-Mer, wo alljährlich Roma, Sinti und andere Zigeunervölker aus ganz Europa zusammen strömen, um das Fest der Heiligen Sarah, ihrer Schwarzen Madonna, zu feiern – war es soweit. Erst als ich keine existenzielle Abgrenzung von diesem Volk mehr nötig hatte – und dies galt auch für die Rumänen, zu denen ich lange eine gewisse Distanz wahrte – war ich innerlich frei genug, um mich den Anderen voll zuzuwenden und ihre Werte zu begreifen; aber auch um zwischen Ideal und Wirklichkeit und zwischen Sein und Schein zu differenzieren.

Gewohnheiten und Verhalten der Zigeuner

Die Zigeuner meiner Kindheit liebten das Leichte, das Oberflächliche, das Herbe und das Deftige; gebratenen Zigeunerspeck und Schnaps – das Gegensätzliche und das Unkonventionelle, das Ekstatische, den Rausch und den Rauch, der auf das Feuer verwies, den unmittelbaren Genuss und die Zeitvergessenheit. Selbst in der Liebe neigten sie zu Exzessen und schreckten auch nicht vor heftigen Gefühlsausbrüchen zurück, die manchmal sogar blutig endeten. Obwohl sie eigentlich friedlich waren, saß das Messer, wie bei allen archaischen Völkern, recht locker am Gürtel und konnte gleich gezückt werden, wenn das spontan auflodernde Temperament es forderte. Wenn ein Taglohn eingestrichen oder wenn gar ein Salär ausbezahlt worden war, wurde zwei, drei Tage lang intensiv und extensiv in Gemeinschaft gefeiert und gezecht, bis alles gänzlich verprasst war. Sie schlemmten, becherten, tanzten und liebten, so als ob der Jüngste Tag unmittelbar bevorstünde. Danach schliefen sie ihren Rausch aus und lebten wieder bescheiden und asketisch wie Mönche, ganz so, wie sie es schon vor ihrem Auszug aus ihrer einstigen Heimat praktiziert hatten.

Erst wenn der Magen wieder knurrte, dachten sie an das notwendige Übel Geld, schielten nach einem Wink Fortunas, träumten und sangen von der Geldfabrik, die ihnen der Himmel eines Tages wohl schenken würde – oder sie suchten gleich nach Möglichkeiten, wenigstens etwas davon aufzutreiben. Geld beschafften sie auf ihre Weise, wenn es sein musste auch durch harte Arbeit. Ihr Antrieb war oft der schlichte Hunger. In einem ihrer Lieder, in welche sie ihre Sorgen und Nöte ausdrücken, aber auch ihre Freuden, Volksweisen, in welchen sich viel aus der eigenen Lebenswelt spiegelt, heißt es:

„Die Zigeuner aus Baia Mare, spielen nur auf, wenn sie Hunger haben“.

Musik ist auch Handwerk. Der augenblickliche Bedarf allein zählte. Nicht vorsorgendes, vorbauendes Denken; nicht die Zukunft, sondern der Augenblick.

„Lebe den Augenblick“, lehrten die Stoiker – denn die Zukunft ist ungewiss. Aber sie sagten nicht, „carpe diem“ – nutze den Tag! Das sagten die Christen! Die Zigeuner lebten im Jetzt, im „hic et nunc“, ohne von Seneca gehört zu haben; und sie genossen das Jetzt – zeitlos und unmittelbar. Sie fühlten, dass es so sein musste, weil es immer schon so war. Die Macht des Mythos stand dahinter, die hergebrachte Tradition, nicht anders als bei hundert anderen archaisch lebenden Völkern weltweit.

Wer etwas über das Wesen der Zigeuner wissen wollte, wer etwas von ihren tieferen Geheimnissen ergründen wollte, der durfte nicht direkt fragen. Denn auf neugierig unverhohlenes Fragen bekam er als Fremder nur ausweichende, ja verkehrte Antworten. Das diente dem Selbstschutz, den das verfolgte Volk in Jahrhunderten entwickelt hatte. Auch die Logik stand nicht hoch im Kurs – dafür aber die labyrinthisch-sybillinische Struktur, die den Irrweg und das Verbergen von Wahrheit mit einschließt. Wer sie besser verstehen wollte, musste auf ihre Lebensart eingehen, sie achten und auf die Botschaft, die aus ihren Liedern sprach. An jener Quelle wurde alles verkündet, unmittelbar und unverfälscht wie das Wasser aus einem tiefen Brunnen. Im Lied sprachen sie über sich selbst, für sich und für andere. Nur zuhören musste man, aufmerksam zuhören – wie Liszt und Brahms, wie Bartok, Kodaly und Sarasate. Und wie vor diesen Tonsetzern der geigende Poet Lenau, der mit den Zigeunern mitfühlte, weil er im Innern seines Wesens ein Unsteter, ein Getriebener war.

Die Männer mit ihren dunkelbraunen Gesichtern mit mächtigem Schnurrbart trugen oft Hüte; nicht selten breite, schwarze Schlapphüte aus Filz oder Strohhüte im Sommer wie die armen Bauern Mexikos und schrille, strikt unmodische Kombinationen, zerknitterte Jacken mit Fransen und Hosen mit Löchern, die in der Art einer nahezu stilvollen Verwahrlosung schon klassisch wirkten. Der Stoppelbart der Männer war ebenso typisch wie die schwarzen Augen und die oft schlecht gepflegten Zähne, die manchmal, wenn der Geldbeutel es zuließ, mit Goldkronen überzogen wurden, auch wenn sie kerngesund waren.

Die Frauen liebten das Bunte, das Blumige, den Schwarz-Roten Kontrast wie in einigen Gegenden der Provence oder in den Flamenco-Regionen Spaniens, wo die in „Carmen“ verewigten „gitanes“ heimisch sind, die „gitanos“ oder „ciganos“, durchsetzt von leuchtendem Gelb und Ocker, von Grün und Violett. Pralles Rot – das ist die Farbe der Zigeuner, auch in Siebenbürgen. In Mediasch sah ich sie und auf dem Weg von Mediasch nach Schäßburg. Rote Kappe, rote Wolle und ein rotes Amulett begleiten sie ins Leben; rote Bänder in die Ehe. Rot sind ihre Kissen und ihre Teppiche, wenn sie welche haben; rot wie ihr Blut, das nicht anders ist als das anderer Leute. Sie lieben auch das Grün in allen Nuancen. Grün steht für das Gras, auf dem sie oft und gerne lagerten, mit Pferden und Wagen, wie das Blau, die dritte Farbe der Zigeuner, die für den Himmel steht, zu dem sich ihre Blicke erhoben, wenn sie ausgestreckt unter Weiden lagen und den Hut noch nicht ins Gesicht gezogen hatten. Die häufig schwarzen Haare der Frauen wurden zu zwei bis drei Zöpfen geflochten, von denen zwei nach vorne fielen. Ein kunstvoll gebundenes, blumiges Kopftuch hüllte die obere Schädeldecke ein, manchmal auch das ganze Haupt. Der Blick blieb frei.

Ein Halsband mit einer Münze daran war ein Hinweis darauf, dass die junge Frau verheiratet war. Zigeunerinnen liebten warme Strickjacken aus Schafswolle und sie trugen lange Röcke, damit die Beine nie sichtbar wurden, schon gar nicht das Knie. Das Knie einer Zigeunerin – das war eine Beleidigung aller anderen Zigeuner. Manchmal trugen sie Silberschmuck, der in die Zöpfe eingearbeitet wurde und, wenn der soziale Rang es zuließ, sogar goldene Ketten, die sie als durchlöcherte Golddukaten am Hals aufreihten. Die Farbenpracht mit dem dominierenden Rot war bei den herumziehenden Wanderzigeunern und den Zigeunerfamilien am Rand von Temeschburg deutlicher ausgeprägt als bei unseren Dorfzigeunern, die sich konventioneller und Fantasieloser kleideten.

Die Nomaden waren in der Regel vom Stamm der Kalderash. Aus der Sicht mancher Ethnologen gehören die Kalderash zu den reinsten der etwa sechzig Zigeunerstämme in Europa, ja weltweit. Typische Traditionen und Werte der Zigeuner scheinen in ihrer Mitte am ursprünglichsten bewahrt zu sein. Die anderen Stämme der Zigeuner behaupten Ähnliches von ihrem Stamm. Im krassen Gegensatz zu unseren biederen Müttern und stockkonservativen Großmüttern und den Frauen der ortsansässigen Rumänen, die sich allesamt vom Alkohol und dem Tabak fernhielten, rauchten die Zigeunerinnen gerne und ergaben sich auch dem Rausch. Eine betrunkene Zigeunerin fiel im eigenen Kreis genauso wenig auf wie eine steinalte Zigeunergroßmutter mit einer Pfeife im Mund. Hygiene und Körperpflege waren nicht ganz so wichtig. Dem Körper wurde einiges zugemutet. Oft liefen die Zigeunerkinder dürftig bekleidet herum wie extreme Kyniker in der Antike, oft nur in Fetzen; so als wollten sie der Gesellschaft beweisen, dass der Mensch eigentlich nicht allzu viel braucht, um natürlich zu leben und um glücklich zu sein. Im Winter wurden sie manchmal barfuß durch den Schnee gejagt – um sie abzuhärten, wie man meinte. Die Wurzel dieses Verhaltens waren in der Zeit der Versklavung zu suchen, als die Zigeuner nicht mehr Kleidung besaßen als die Fetzen auf ihrem Leib und ihre Kinder oft ganz nackt herumlaufen mussten. Historische Beschreibungen zeugen davon. Wir Kinder verfolgten das Verhalten der Zigeuner mit einer gewissen Bewunderung und – ohne dass es uns bewusst gewesen wäre, mit einem noch ungetrübten Sinn für interkulturelle Phänomene, während die Erwachsenen in der Regel überheblich, ja verächtlich auf die Armen hinab sahen. Hinter unserer kindlichen Sicht verbargen sich noch unerkannte ethnologische und anthropologische Interessen. Die sich aufdrängenden Fragen, wo kommen sie her und wo gehen sie hin, berührten auch uns, da wir sie auch auf uns bezogen.

Ihr fremdartiges Aussehen und ihr gesamtes Verhalten verlieh ihnen etwas Exotisches und Faszinierendes. Die Deutschen im Dorf hatten sich damit abgefunden, die Zigeuner mit all ihren Eigenheiten zu akzeptieren.

Zur Versklavung der Zigeuner in Geschichte und Dichtung

Schließlich hatte man diese Menschen, die auf dem Staatsgebiet des späteren Rumänien seit ihrer Ankunft in der Moldau und in der Walachei im 14. Jahrhundert bis 1851 als Sklaven leben mussten, vollkommen entrechtet und der Willkür ihrer Besitzer ausgeliefert, selbst angesiedelt. Die Versklavung der Zigeuner ist ein weitgehend unerforschtes Thema der Wissenschaft, das erst im letzten Jahrzehnt vorsichtig angegangen wurde. Nur ist der Begriff der Zigeunerversklavung kein moderner Begriff, sondern wurde als solcher, wie authentische Zeitdokumente belegen, bereits in früheren Jahrhunderten gebraucht. Stefan der Große, Fürst der Moldau und Kämpfer Christi soll viele Tausend Zigeuner gefangen genommen und in die Moldau gebracht haben, ebenso Mircea der Alte, Fürst der Walachei, schließlich Vlad II, der Teufel, der Vater des berüchtigten Pfählers, die viele Tausend Zigeuner versklavten. Nicht anders als die Leibeigenen des deutschen Mittelalters wurden die Zigeunersklaven mit Mann und Maus vererbt. Sie waren ein begehrter Teil der Aussteuer und wurden auf Sklavenmärkten gehandelt, verkauft oder getauscht wie Vieh oder Objekte, nicht selten im Bewusstsein, ein Zigeuner sei nicht mehr wert als ein gut arbeitendes Haustier. Schöne Zigeunerinnen wurden zu Liebesdiensten verpflichtet und konnten nach einer längeren Lebensweise als Konkubine auch in die Freiheit entlassen werden. Erstaunliche Parallelen zum rassistischen Umgang mit Negersklaven tun sich auf.

Mir blieb das tragische Schicksal des Zigeunervolks vor unserer Haustür genauso verborgen, wie dies für die Zigeuner selbst und für nahezu alle Historiker galt. Erst später wurde ich auf ein Epos aufmerksam, dem in der eigentlich noch sehr jungen rumänischen Literaturgeschichte ein besonderer Stellenwert zukommt; auf die Dichtung eines vermutlichen Freimaurers, der bereits 1820 starb, lange bevor das Werk veröffentlicht werden konnte. Ion Budai-Deleanu hat mit seiner Zigeunerdichtung „Ţiganiada“ dem Volk der Zigeuner Denkmal gesetzt, indem er die Zigeuner nicht dem Vorurteil gemäß als unterwürfige Feiglinge, sondern als tapfere Streiter in der Armee eines rumänischen Fürsten darstellt. Und dies im frühen 19. Jahrhundert.

Ähnlich wie Lenau, dessen engagierte Zigeunerdichtung insgesamt in der vorrevolutionären Zeit entstand, verknüpft Budai die Darstellung des Wesens der Zigeuner mit der Idee der politischen Freiheit und somit mit einem Wert, der auch für viele der damals noch in Leibeigenschaft lebenden Walachen und Moldauer wichtig war. Wie bei den Russen kam die Aufhebung der Leibeigenschaft in den rumänischen Gebieten sehr spät. Bezeichnenderweise ist es – in „Der Ziganiade oder Das Zigeunerlager“ des Budai – Fürst Vlad III, genannt „Draculea“, was kleiner Drache oder Teufel bedeutet, oder Tepes, der Pfähler, der Ahnherr des „Dracula-“ Mythos, selbst, der den Zigeunern – unter welchen sich auch leibeigene Rumänen befinden – als Lohn für ihre Tapferkeit die Freiheit schenkt und ihnen sogar noch etwas Boden zukommen lässt.

Vlad, der aus der Sicht seiner türkischen Feinde ein Teufel war, für seine eigenen Untertanen – Rumänen und Zigeuner – jedoch ein Freiheitsheld, lebte zwischen 1431 – 1476, zu einer Zeit, als sich in den deutschen Ländern die Reformation anbahnte und mit ihr das Aufbegehren der unterdrückten Bauern, das zu den blutigen Bauernkriegen in Süddeutschland führen sollte. Der mögliche Rosenkreuzer, Aufklärer und Freimaurer Budai macht aus Draculea, dem Fürsten, mit verstecktem Hinweis auf Joseph II., einen „Bauernbefreier“ und einen Vorreiter der Emanzipation aller Klassen – und erhebt damit eine Forderung, die für die Zigeuner in den rumänischen Gebieten erst 1851 politische Realität wurde. Eine Gestalt der Dichtung, die Budai im Untertitel ein heroisch-komisches-satirisches Epos nennt, ist Slobozan, dessen Name von dem slawischen Wort slobod, welches die Rumänen übernommen haben, abgeleitet ist – es bedeutet: frei. In der staatsrechtlichen Auseinandersetzung um eine spätere Staatsgründung, die der gelernte Jurist und österreichische Staatsbeamte Budai mit Witz und Leidenschaft betreibt, lässt er Slobozan die freiheitlichen, antimonarchischen und antidespotischen Positionen des Republikaners vertreten. Der Zigeuner avanciert zum Anwalt der Freiheit. Einen eindeutigen Hinweis auf die freimaurerische Ausrichtung der Dichtung liefert das Pyramidensymbol am Ende des Untertitels, das auf die Dreieinigkeit und das allgegenwärtige Auge Gottes verweist.

Auch Isabel Fonseca erwähnt Budai und verweist auf diesen Aspekt in ihrem gut recherchierten, engagierten Buch „Bury Me Standing“ – „Begrabt mich aufrecht“, über das Leben der Zigeuner in Osteuropa, das inzwischen auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Sie sieht die Aufhebung der Leibeigenschaft jedoch als singulären Akt, der nur die Zigeuner betrifft. Bei genauerem Hinsehen erhebt sich jedoch die Frage, ob in der Zeit um 1850 nicht auch noch zahlreiche Rumänen in Leibeigenschaft existierten – die faktisch bis zu den Bauernaufständen von 1907 bei Bobilna und anderswo anhielt. Den aktuellen Verhältnissen in Rumänien, wo nach ihrer Schätzung zweieinhalb Millionen Zigeuner leben, wird bei Fonseca viel Raum gegeben. Erst jetzt wird bekannt, dass sich Persönlichkeiten wie Mihail Kogălniceanu, ein aufgeklärter Wissenschaftler und Staatsmann, der selbst viele Zigeuner besaß, sich schon frühzeitig für die Befreiung dieser Menschen einsetzten, ohne irgendwie von der Zigeuneremanzipation zu profitieren. Ein Zufall der Geschichte ist, dass gerade an dem nach ihm benannten Ort am Schwarzen Meer in den Tagen nach der Revolution Pogrome gegen die Zigeuner in Gang gesetzt wurden, die Opfer forderten. Die Autorin fragt sich, ob die Zigeuner je zu den Trägern der Idee der Freiheit hätte auserkoren werden können, wenn ihre vierhundert Jahre andauernde Versklavung in den beiden rumänischen Fürstentümern bekannt gewesen wäre. Das erscheint überspitzt. Denn dort, wo Leibeigenschaft existierte, waren Zigeuner sicher nicht unfreier als genuine Rumänen. Doch dort, wo sie nicht bestand, in Teilen Siebenbürgens oder im Raum von Temeschburg, waren die nomadischen Zigeuner im Rahmen der begrenzenden habsburgischen Gesetze weitgehend frei.

Unsere Zigeuner lebten ohne historisches Vorwissen weitgehend jenseits der Zeit und der Geschichte im Hier und Jetzt in relativer Freiheit und selbst gewählter Abhängigkeit. Ihnen wurden seit je her niedere Arbeitstätigkeiten zugewiesen, unfeine Hilfsarbeiten, die kaum einer verrichten wollte. Auch das entsprach der Zeit und wurde anderswo in Europa genauso praktiziert. Da die Zigeuner der niedrigsten sozialen Kaste entstammten, der doma, einer Sänger- und Musikantenkaste und der Kaste der Paria und dementsprechend mit niederen Kastenberufen vertraut waren, nahmen sie jede Tätigkeit an, die ihr Überleben sicherte. Noch zur Zeit des Ersten Weltkriegs, als die Zigeunergemeinde am Rande des Dorfes anzuwachsen begann, wurden sie zu allerlei Hilfsdiensten eingesetzt, die anderen zu schäbig waren. Die Zigeuner hüteten das Vieh, solange es noch größere Herden gab; sie verrichteten, gleich Plantagensklaven in anderen Gegenden der Welt, anstrengende Feldarbeiten und erledigten lästige Dinge rund um die Abfall- und Exkremente-Beseitigung, Tätigkeiten, bei welchen begüterte Bürger die Nase rümpften. Aber sie betätigten sich auch als Handwerker. Wenn es darum ging, alte Kotsteinmauern oder Decken auszubessern, traten die Zigeuner als sogenannte Schmierer an und stampften im billigen Tagelohn aus Schlamm und Spreu eine Art Mörtel, nicht anders als die Menschen in den Lehmsiedlungen am Nil und in der Sahara. Manchmal stand ich daneben und sah interessiert zu, nicht ohne Lust mitzumachen. Sie wirkten als Schinder und Abdecker und zeigten uns gleich Sadus am Ganges, dass Vieles von dem, was wir in Überheblichkeit wegwarfen, in den Kreislauf der Natur gehört und vom Menschen verwertet werden kann. Verendete Tiere wurden, wenn schon verscharrt, nach Tagen wieder ausgegraben, gesotten und ebenso genüsslich verspeist wie Igel oder Schlangen. Davon hörte ich immer wieder.

Zigeunermusik und Tanz

Wo Zigeuner sind, dort ist auch ein Feuer, sagt man – und Musik. Zigeuner und Musik gehören untrennbar zusammen. Auch einige unserer Dorfzigeuner in Sackelhausen musizierten; selbstverständlich ohne Noten – „nach dem Horch“, wie einer vor ihnen es auszudrücken pflegte. Wenn „Loica“, so nannten wir ihn, selbst gut aufgelegt war, griff er zur ähnlich gestimmten Gitarre, der nicht selten eine Saite fehlte und spielte uns Kindern eine einfache Melodie vor. Gelegentlich sang er dazu, in gebrochenem Deutsch, doch leidenschaftlich ein paar Takte aus „La Paloma“ oder den Klassiker „Du schwarzer Zigeuner“, den er selbst für die eigene Hymne hielt und für einen Hymnus auf die Musik überhaupt. Doch die Gitarre, das Lieblingsinstrument der „gitanos“ im fernen Spanien, war eine Ausnahme. Die Königin der Instrumente, das eigentliche Instrument auch unserer Zigeuner war die Geige – die Fiedel, wie Lenau sie nannte, die mit ihrem tiefer gehenden Klang dem heiß melancholischen Temperament der Zigeuner am ehesten entsprach. Sie war eine Alleskönnerin, die schon eine Band ausmachte, und auch ohne Begleitinstrumente zurechtkam. Ein paar Töne auf der Zigeunertonleiter gespielt – und schon klang es ungarisch oder transsilvanisch, nach Fernweh, Sehnsucht und Nostalgie.

Gelegentlich beobachtete ich als Kind vom Hof aus, wie vier bis fünf Zigeuner, die Instrumente in der Hand, sich auf den Weg zur Bahn machten, um bei einem Fest in Temeschburg aufzuspielen. Eine Zigeunerband wurde für mehrere Tage gebucht. Die Musikanten spielten nahezu am laufenden Band und verdienten entsprechend gut. Ein weiteres wichtiges Instrument einer Zigeunerband war das Cembalon oder die große Bassgeige, die den Rhythmus vorgab. Weitere gern genutzte Instrumente waren das Hackbrett oder das Zymbal, die Klarinette – oft in der massiven Ausformung der „taragoata“ – einer Art Oboe, mit einem besonderen, kräftigen Klang; dann das auch bei uns sehr verbreitete Akkordeon, ferner die Trompete und verschiedene Trommeln und Schlaginstrumente. In anderen Gegenden des Landes wurden auch Föten und Panflöten eingesetzt. Geige, Klarinette und Trompete spielten die Melodie, die anderen formten den Rhythmus und bildeten die Begleitung. Uns deutschen Kindern fehlte damals der adäquate Zugang zu dieser einfachen, doch eindringlichen Musik, die aus unserer Empfindung heraus zu nahe an der rumänischen Volksmusik angesiedelt und unser Blasmusik geradezu entgegengesetzt war. Wir registrierten sie nur als Kuriosität – wie wir, von „latentem Übermenschentum“ durchdrungen, das Volk der Zigeuner nicht immer ganz ernst nahmen. In der nahen Stadt gab es richtige Zigeunerorchester, sogenannte Zigeunerbanden, die Lenau, selbst ein virtuoser Geiger, bereits bewundert hatte. Wenn fünf Zigeuner zusammen sind, steht das Orchester hieß es. Es stand sogar, wie ich später im Gefängnis noch feststellen sollte, ohne Instrumente. Zigeunermusiker spielten in Restaurants auf, bei Festen und Familienfeiern, nicht selten mit herzzerreißender Wehmut und Melancholie.

Manches ihrer ergreifenden Trinklieder beschwor verzweifelnde Gefühlslagen herauf; wehmütige Stimmungen von besonderer Lebens- und Weltverachtung, die den sensiblen Zuhörer in tiefe Todessehnsucht stürzen konnten und sein Bewusstsein frei machte für einen letzten großen Akt der Freiheit – für die Freiheit zum Tode. Für das große Nein, wenn die Zeit für das Ja verloschen ist – wie es Nietzsche in „Also sprach Zarathustra“ verkündete.

„Mit dem Glas neben mir – so will ich sterben“ …

Sterben – als Hinüberschweben im ekstatischen Rausch, im dionysischen Taumel. Von Thanatos geleitet hinüber gleiten, nicht leidvoll aufhören zu leben wie am „Traurigen Sonntag“ – das entsprach ihrem Lebensgefühl. Musik und Gesang führen den Menschen in eine Extremsituation seiner Existenz, die ihm das Leben in seinem tatsächlichen Wert erst richtig bewusst macht, und ihm, nachdem er sie überwunden hat, die Kraft verleiht, das tatsächliche Leben besser zu ertragen. Leben – das war immer pralle Lebenslust mit einem Hauch von Melancholie. Der Gesang – fast ausschließlich von Frauen vorgetragen – kam der gleiche Stellenwert zu wie der Musik und dem Tanz. Die drei Elemente, die Trias von Musik, Gesang und Tanz, bildeten eine archaische Struktur, die im Wesen dieses Volkes verankert war, wobei jedes dominieren konnte.

Mit einzelnen sesshaften Zigeunern, den wir täglich begegneten, konnten wir Kinder direkt kommunizieren; auf einer Ebene, zotig und mit Humor, während die Kontakte zu unserer Erwachsenenwelt reglementiert und von höflicher Distanz bestimmt waren. Die natürliche Vertrautheit stand der diskrepanten unnatürlichen Setzung gegenüber und wurde intuitiv auch so von uns empfunden – als unmittelbare Freiheit. Die Zigeuner waren aus der Sicht der pragmatisch denkenden Biedermänner nützlich und wurden wohl geduldet, auch wenn kaum einer ihre antimaterialistische Weltauffassung teilte. Gelegentliche Versuche einzelner Bürger, diese Menschen zu ändern, blieben erfolglos. Die Reglementierungsversuche des Staates scheiterten ebenso kläglich an der Auffassung der Zigeuner, auf ihre Art leben zu wollen – nämlich frei und anarchisch im positiven Sinn des Wortes, fernab jeder Gängelung und Bevormundung durch den Staat, der das Joch, das Laufrad und die Tretmühle für alle erfunden hat. Wie alle naturnahen Völker der Welt waren die Zigeuner eher bereit auf die Segnungen der sogenannten Zivilisation der sogenannten Kulturvölker zu verzichten, als dafür ihre gottgegebene Freiheit zu opfern. Unser Umgang mit ihnen war weitgehend unproblematisch und entsprach etwa jener Art, wie die weißen Australier, Buren oder Nordamerikaner auch heute noch mit ihren Ureinwohnern umgehen. Man nahm sie einfach nicht ernst und ignorierte sie weitgehend. Trotzdem war der Begriff „Zigeuner“ für uns kein eigentliches Werturteil und auch kein Schimpfwort, sondern eher eine neutrale Bezeichnung dieser Volksgruppe. Im Gegensatz zu dem manchmal bewusst provokativ gebrauchten Wort Walache fehlten ihr die abwertende Nuance und der pejorative Charakter. Das stimmt insofern, wenn man von der jahrhundertealten generellen Negativfärbung des Zigeunerbegriffes absieht. Nur wenn ein Nichtrom zum Zigeuner apostrophiert wurde, war der Schimpfcharakter offensichtlich.

„Bist du denn ein Zigeuner?“ Das war eine Frage, die ich als Kind mehrfach hören musste. Der Zigeuner an sich wurde so akzeptiert, wie er war. Nur wurde es nicht toleriert, dass auch unser Verhalten in jene Richtung strebte und dass auch wir Kinder uns ungezogen und anarchisch verhielten, eben: „wie die Zigeuner“. Doch das war ein ethisches, ein weltanschauliches Problem, hinter welchem, vielen unbewusst, der eigene plumpe Materialismus kauerte, weniger die Kultur, denn diese war nicht besonders ausgeprägt. Für das Volk der Zigeuner, welches die Westeuropäer fast ausschließlich als Gestalten der Literatur und Oper, der Geschichte, als Negativhelden in modernen Horrorgeschichten oder als zufällig erlebte Straßenmusiker kennen, hatte das sozialistische Rumänien überhaupt keinen Namen – die Zigeuner, das waren „die Anderen“.

Als solche erschienen sie in der Statistik und in offiziellen Ansprachen des Staatschefs Ceauşescu, der seine endlos langen, nichtssagenden, von Floskeln durchsetzten Reden immer mit dem einleitenden Appell an Rumänen, Ungarn, Deutsche und andere Nationalitäten einleitete. Nach offizieller Lesart gab es die Zigeuner überhaupt nicht. Sie waren nicht wirklich Teil jener Reihe „mitwohnender Nationalitäten“, die in nahezu jeder Rede des „Conducătors“, also des Führers, erwähnt wurden; Roma und Zigeuner waren einfach nicht existent und somit tabu, obwohl ihre Zahl um 1977 die Millionen-Grenze deutlich überschritten haben soll, was sie zur größten Minderheit im Land erhoben hätte. Da sich aber viele Zigeuner aus Angst vor Diskriminierung und aus Gründen des Selbstschutzes in der amtlichen Volksbefragung nicht zur eigenen Identität bekannten, bleibt ihre Anzahl ungewiss. Auch in Europa bilden die Roma, Sinti und anderen Zigeunervölker zusammen genommen mit etwa zehn bis fünfzehn Millionen Menschen die größte Minderheit – ein auch heute noch verfemtes Volk in der Diaspora – ohne Land und ohne Heimat. In Rumänien gab es zur Zeit der kommunistischen Diktatur nur „Romani“ – also Rumänen. Die Namenskoinzidenz mit den Roma, die sich nicht von der Ewigen Stadt des Romulus und Remus herdefinieren, sondern sich von einem legendären Urahn „Romano“ herleiten, schmeckte den Nationalideologen Rumäniens überhaupt nicht. Rom – das heißt in der Sprache der Zigeuner schlechthin Mensch; nicht anders als bei den Inuit, die auch nur sich für Menschen halten und alle anderen für Fremde, für Alien. Die Worte „Roma“ und „Roman“ waren und sind zu ähnlich, um keinen Identitätskonflikt herauf zu beschwören. Gerade wenn, wie in jüngster Zeit geschehen, die „romani“ aus Roma, also die Römer aus Rom, die als Gastarbeiter anwesenden „români“ und „roma“ nicht mehr auseinanderhalten können, das Hütchen auf dem „A“ ignorieren, alle unter einen Hut bringen oder alle undifferenziert in einen Topf werfen, dann ist die babylonische Sprachverwirrung perfekt.

In der offiziellen Volkszählung aus jener Zeit bekannten sich immerhin mehr als zweihunderttausend Staatsbürger zur Volksgruppe der Roma verschiedenster Stämme, während die anderen, aus Furcht vor Repressalien als Rumänen auftraten – als „ältere Rumänen“, wie gelegentlich auf der Straße gewitzelt wurde. Das Wort „Zigan“, das der Rumäne sehr wohl kennt und gern auch abwertend gebraucht wie den historisch belasteten Begriff Türke, der den Erbfeind der Rumänen bezeichnet, war offiziell ebenfalls tabu. Er wurde genauso peinlich vermieden wie der stark ausgeprägte Vulgärwortschatz der Rumänen, der, typisch auch für andere Weisheiten des Ostens, bis tief nach Russland hinein die Alltagssprache der einfacheren Schichten bestimmt, offiziell aber überhaupt nicht existierte.

Die Zigeuner hingegen bezeichneten sich selbst gern als „tigan“ und ihre Lebensart oder ihren Lebensort als „tigania.“ Im Volkslied gingen sie unter Rückbesinnung auf ihre Herkunft und mit zunehmendem Selbstbewusstsein sogar noch darüber hinaus und nannten sich „romani“ ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass dieser Begriff in der rumänischen Sprache schon besetzt war. Unter „romani“ verstehen die Rumänen die Alten Römer – also einen Teil ihrer romanischen Vorfahren. Solche linguistische Kleinigkeiten fielen mir so ganz nebenbei auf. Gelegentlich diskutierte ich darüber auch mit Freunden; fand aber nie die Zeit, der Materie auf den Grund zu gehen. So bunt die Stämme der Zigeuner sind, so vielfältig sind auch ihre Dialekte und Begriffe, die sich einer systematischen Erfassung und Eingrenzung entziehen. Im Rahmen einer Volkszählung, die Mitte der siebziger Jahre durchgeführt wurde, hatte ich als mitwirkender Interviewer selbst die Gelegenheit, mehrere Behausungen der Zigeuner zu betreten. Sie entsprachen etwa dem Standard, den man aus armen Entwicklungsländern kennt. Doch gemessen an den bitterarmen Verhältnissen, unter welchen ihre Volksgenossen im unweiten Jugoslawien in den Slums von Belgrad leben mussten, waren die Behausungen in Sackelhausen geradezu feudal. Viele Menschen wohnten in den kleinen Favelas aus Lehm auf engsten Raum zusammen, alle in einem Zimmer, ganz so, wie sie es aus Indien kannten. In der Regel fehlte es an vielem, was den modernen Komfort ausmacht; besonders an Mobiliar, Kleidung und Heizmaterial im Winter. Die nach der Erhebung erarbeitete Statistik, sie wurde bald darauf in einem Klassenzimmer im Schulgebäude ausgehängt, vermerkte in Sackelhausen gute zweitausend Deutsche, circa eintausendachthundert Rumänen und schließlich stolze sechshundertundfünfzig Andere. Die Umschreibung „Andere“ war ein gezielt gewählter Euphemismus für die ethnische Gruppe, die man nicht wahrhaben wollte und über die offiziell überhaupt nie gesprochen wurde. Die tieferen Wurzeln der Bezeichnung liegen jedoch im rassischen Anderssein dieses Volkes, das, gleich den Juden, in der Folge der aufkommenden Rassenlehren in weiten Teilen Europas in bestimmten Bevölkerungsschichten abgelehnt wurde.

Die Zigeuner, die sich innerhalb von hundert Jahren nach ihrer Ankunft in Europa nahezu überall hin verbreiteten, wurden ab dem Jahr 1500 systematisch verfolgt und verjagt. Gründe gab es viele. Ihre exotische Erscheinung eckte an, ihre „schwarze“ Hautfarbe, ihre Tätowierungen, ihre Tracht und Kleidung. Zigeuner hatten angeblich die Nägel geschmiedet, mit welchen Christus ans Kreuz genagelt worden war; sie galten als Diebe, als Gehilfen des Teufels; und sie wurden der Magie und der Hexerei bezichtigt, dann der Inquisition überantwortet, hart bestraft und schließlich in alle Welt deportiert, bis nach Amerika.

Auch in Rumänien, das im Verlauf seiner Geschichte nicht weniger von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus bestimmt wurde als andere Staaten, war vieles tabu. Die Zigeuner, deren demografische Entwicklung den Rumänen ein Dorn im Auge war und vor deren Ansturm es manchem materialistischen Westeuropäer heute schon graust, gehörten dazu. Eine Volksgruppe, die sich auf sich selbst besinnt und sich auf der Grundlage der traditionellen, historisch gewachsenen Werte von anderen Nationalitäten absetzt, um sich selbst zu erhalten; um sich, über die Wahrung der Identität, selbst zu behaupten und als Einheit und Gemeinschaft zu überleben, entwickelt auch Vorurteile, die durch die Erziehung noch weiter ausgebaut und vertieft werden.

Die Temeschburger Zigeuner, die ich nie genau beobachten konnte, lebten in der Fabrikstadt im Stadtteil Kunz. Dort residierte seinerzeit auch ihr Wojewode Cioba, den sie „bulibascha“ nannten. Er war ihr Regionalfürst und übte auch die Gerichtsbarkeit aus. Zusammen mit einem Rat älterer Zigeuner bestimmte er, was rein und was unrein war, wer gegen die Gesetze der geschlossenen Gemeinschaft verstoßen hatte und welche Strafe zu verhängen war. Viele Temeschburger Zigeuner verstanden sich als Pferdehändler und hörten auf deutsche Namen wie Klein, Botz oder Schein. Zu den Juden in der unmittelbaren Gegend bestanden gute Geschäftskontakte.

Schon im frühen Kindesalter fiel mir auf, dass nicht alle Zigeuner dunkelbraune Gesichter und schwarzbraune Augen hatten: „Gibt es denn auch weiße Zigeuner?“ fragte ich einmal. „Das sind Kinder anderer Leute, die von Zigeunern auf ihrer Wanderschaft mitgenommen wurden, wenn man sie ohne Obhut antraf“, lautete eine der Erklärungen. Mythen und Legenden früherer Jahrhunderte, die, auf der Suche nach einem Sündenbock für bestimmte Negativereignisse auch Wanderjuden angedichtet wurden, hielten sich immer noch im Volk, ohne kritisch hinterfragt zu werden, bis hin zum Kannibalismusvorwurf und der Hexereibezichtigung.

Als ich als kleiner Junge damit begann, die Welt im Umkreis meines Elternhauses zu erkunden, um bald festzustellen, dass die Weiten des Dorfes durchaus gemeistert werden konnten, fand ich mich eines Tages in der Behausung von Zigeunern wieder, die mich, den vielleicht Siebenjährigen, sogleich zum Mittagessen einluden. Ein kleiner Zigeunerjunge, mit dem ich gelegentlich am Teich angelte und spielte, hatte mich einfach mitgenommen. Da ich auch sonst beim Herumstreunen keinen gereichten Imbiss verschmähte, nahm ich spontan an und setzte mich an einen schlichten Holztisch ohne Tischdecke, an dem schon eine uralte, zahnlose Großmutter mit grauen, ungepflegt herabhängenden Haaren und eingefallenen Wangen Platz genommen hatte. Eine muntere, bunt gekleidete Kinderschar bevölkerte die Stühle um die Tischplatte und wartete mit Spannung auf das Gericht. Es gab eine klare Gemüsesuppe ohne Fettaugen, in der einige getrocknete Bohnen herumschwammen, weiße, rote und gesprenkelte Kerne. Die durchsichtige Brühe wurde in einem leichten Blechteller serviert, dessen Email-Schicht schon deutlich beschädigt war. Ähnliche Teller hatte ich im Haushalt meiner Großmutter gesehen, allerdings ohne schwarze Löcher. Alle heiter schmunzelnden Blicke richteten sich erwartungsvoll auf mich. Das Großmütterchen am Tisch schmunzelte verlegen. Diesmal war ich der Exot. Würde ich zugreifen oder die karge Kost verschmähen? Ohne viel zu überlegen, löffelte ich alles aus. Es mundete mir trotz der Blechteller. Wahrscheinlich war es der Hunger, der mich antrieb. Etwas saures Graubrot verhalf zur Sättigung. Ein Dessert fiel ebenso aus wie die Vorspeise … und der Hauptgang. Zigeuner lebten schlicht. Nun saß ich unter ihnen in munterer, lebensfroher Runde, genoss ihre bescheidenen Gaben und ihre natürliche Gastfreundschaft. Sie hatten gerade alles, was sie hatten, mit mir geteilt. Mehrfach musste ich über das Erlebnis nachdenken. Es war eine menschliche Begegnung der unmittelbaren Art, die fast ohne verbale Kommunikation auskam. Damals kannte ich keine Vorurteile im Bezug auf Zigeuner – wie ich schwere Vorurteile, die sich erst mit einer einseitigen Erziehung einschleichen, überhaupt noch nicht kannte.

In späteren Jahren waren diese sesshaften Zigeuner aus dem nahen Zigeunerviertel für viele Jahre unsere Geschäftspartner und Kunden. Vater, der mit den Zigeunern umzugehen wusste und sie menschlich behandelte, obwohl auch er von einem höchstwahrscheinlich Betrunkenen aus ihrer Gruppe eines Tages niedergeschlagen worden war. Er überließ ihnen regelmäßig das meiste von unserer jährlichen Hausschlachtung, bis auf die Bratwurst und den Räucherschinken; Produkte, die wir selbst verzehrten. Manchmal reichte er ihnen auch einen Krug Wein über den Lattenzaun oder ein Flasche vom selbst gebrannten Schnaps. Die Zigeuner, praktisch nie mit Bargeld ausgestattet, brachten uns dafür – ganz nach den Gepflogenheiten des mittelalterlichen Tauschhandels – vor allem Getreide, in der Regel Mais und Weizen oder sonstige Mangelprodukte, die sie irgendwoher aus Beständen einer sogenannten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft oder einer städtischen Fabrik „auf ihre Art“ zu beschaffen wussten. Ihre Art, „an Dinge heranzukommen“, war praktisch identisch mit der weitverbreiteten „sozialistischen Art“, sich Sachen aus „Volksbesitz“ anzueignen, ein Vorgehen, das auch schon auf die Deutschen übergegriffen hatte. Da schließlich „alles Volkseigentum“ war, das brach dalag und jedermann aufforderte, sich ungeniert zu bedienen, hatte kaum einer Skrupel, sich „seinen Anteil am Nationaleigentum zu nehmen“.

Wer viel mitnahm, wurde schneller reich. Dafür blieb das Land arm. Nur der Ehrliche war der Dumme – wie überall auf der Welt. Die meisten Leute bedienten sich mehr oder weniger geschickt, wobei die ärgsten Dilettanten sogar im Gefängnis landeten. Sie „stahlen“ nicht, sie nahmen nur etwas weg, während das „Stehlen“ nur den Zigeunern unterstellt wurde. Auch mancher Deutsche, der in einem Staatsunternehmen beschäftigt war, schleppte reflexbedingt und in unermüdlicher Sammlerleidenschaft täglich Dinge nach Hause, die er überhaupt nicht gebrauchen konnte, einfach so. Vielleicht aus Frustration? Vielleicht aus einer Sabotagementalität heraus verbunden mit leichtem Protest gegen die bestehenden Verhältnisse?

Geld, Gold und die Berufe der Zigeuner

Eigentum hatte für die meisten Zigeuner kaum einen Wert. Vielen fehlte sogar der Begriff dafür. Ihr pantheistisches Bewusstsein ließ es durchaus zu, dass sie sich aus der Fülle der Natur bedienten, überall dort, wo es etwas zu holen gab, nicht anders als die Ureinwohner Papuas oder des Amazonas. Gott hatte die Schöpfung für alle gemacht – für Indianer und für Weiße. Zwischen Staatseigentum und Privateigentum machten sie keinen echten Unterschied. Wenn der rechtmäßige Eigentümer nicht zufällig im Haus war und seine manchmal gar selbst geklauten Güter beschützte, nahmen sie etwas davon im Vorbeigehen einfach mit wie andere von Gott gegebene Gaben. Sie fragten nicht viel nach positiver Setzung und nach bürgerlichem Recht und eigneten sich herrenlos gewordene Güter kurzfristig an, um sie in einen neuen Konjunkturkreislauf zu bringen. Hatten die Konquistadoren es viel anders gemacht, als sie die glücklichen Mayas und Inkas ausrotteten? Oder amerikanische Präsidenten, als sie das, was den Indianern zustand, nahmen, ohne zu vergessen den Besitzern vorher den Kopf abzuschlagen? Die Zigeuner handelten gemäß der Natur, wenn sie etwas wegnahmen, ohne nach historischen Präzedenzfällen zu fragen, vielleicht ahnend, dass Naturrecht als göttliches Recht dem positiven Recht vorangeht. Dieses Nehmen nannten andere fromme Bürger, die unverfrorener viel mehr nahmen, bigott: „einsacken“ – und vergaßen dabei, dass sie selbst vielfach das Gleiche taten, im Kleinen wie im großen Stil. Fester Besitz wurde von Zigeunern praktisch nie angestrebt, bis auf den Wohnwagen und ein paar Habseligkeiten für den täglichen Bedarf.

„Eigentum ist Diebstahl“ – lehrte Proudhon, der von Karl Marx bekämpfte französische Sozialphilosoph. In Geld und Zins sah er die Feinde von Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Harmonie. Erst „das Geld“, das wussten schon die Sophisten, „macht die Menschen schlecht“! Solch einem Denken, das einige für ein anarchisches halten, standen die Zigeuner intuitiv nahe. Sie tätigten keine Geldgeschäfte; sie lebten nicht von Zins und Wucher. Ja sie verachteten das Geld, das sie „love“ nennen – und sie gaben es schneller aus, als es erarbeitet war. Also begaben sie sich in Abhängigkeit. Und mit dieser Selbstversklavung untergruben sie ungewollt teilweise auch die eigene Freiheit.

Ungeachtet der Geldverachtung erlagen sie der Faszination des Goldes. Gold – das schien wieder etwas ganz Elementares zu sein; etwas aus ihrer fernen, verschlossenen, enigmatischen Welt, das wertvoll war und vielleicht auch heilig. Die meisten von ihnen errichteten keine größeren Bauten, sondern lebten in der Enge der Hütte auf dem Fußboden. Sie horteten auch nicht. Materielle Güter faszinierten nur kurz und waren für sie immer nur ein Mittel zum Zweck. Schließlich hätte zu viel Besitz ihre tief verankerte Freiheit, die oft mit Mobilität verknüpft war, gehemmt und unterbunden.

Wer Zigeunerlieder hört, deren eigene Monotonie etwas seltsam Ergreifendes hat, wird manchmal ein kontinuierliches Motiv vernehmen:

„Hab’ kein Geld, hab’ kein Vermögen!

Aber Lust und Lebensfreude!“

Ein vielsagender Refrain; denn die meisten Zigeuner hatten wirklich nie Geld. Wenn ein paar Groschen da waren, wurden sie sofort in Schnaps und Zigaretten umgewandelt – und in einige Bissen zum kargen Verzehr. Dann gingen sie daran, wieder Geld herzuschaffen. Die Möglichkeiten, die paar Groschen zum Überleben zu verdienen, waren vielfältig. Einige von ihnen – wie der Temeschburger Zigeuner Lilly, der mir zunächst immer wieder auf der sonnigen Terrasse des Kaffeehauses „Rose“ begegnete und dann später in der Enge der Gefängniszelle – hatten sich auf systematisches Schnorren verlegt.

„Betteln“ ist ein Zigeunerberuf – in Europa wie in Kalkutta. „Mensch, Deutscher, gib mir einen Löwen, einen Leu!“ pflegte Lilly mit weinerlicher Stimme zu flehen, zu einem Zeitpunkt, als wir uns noch nicht persönlich kannten. Später, im Knast, als wir nahezu täglich miteinander kommunizierten, blieben die drei ersten Worte seiner Anrede erhalten. „Mensch, gib“ … leitete auch bei anderen Zigeunern Bestellungen und Forderungen ein, auch im Dorfladen. Sie nahmen gerne, wenn gegeben wurde und sie borgten auch ebenso gerne, ohne sich später, wenn die Rückzahlung anstand, genau daran zu erinnern. Eine Leichtigkeit lag über dem Leben, das für andere todernst und schwer war.

Gelegentlich kamen auch nomadisierende Zigeuner ins Dorf, sogenannte Wanderzigeuner, in ihren „tsara,“ in geräumigen Planwagen, in denen die ganze Sippe mit Hab und Gut hauste. Sie lagerten dann an ihrem Lieblingsort in Wassernähe, auf einer Wiese an einem regungslosen Teich oder an einem plätschernden Wildbach – und am liebsten unter den lindengrünen Ruten melancholischer Trauerweiden. Die Pferde fanden dort das lebensnotwendige Wasser vor. Aber auch die Hufschmiede, die ihr Handwerk nur am Wasser ausüben konnten; und die Korbflechter, die aus den Weidenruten Körbe aller Art herzustellen wussten. Einige von ihnen handelten mit Flaschen und Gläsern; sie kauften alte Daunen auf und Kleidung. Was sie wohl mit diesen Dingen anstellten? Während ihre Planwagen lärmend über das grobe Kopfsteinpflaster der Kreuzgasse ratterten, rief jemand mit wehmütiger Stimme: „Federeh, Federeh! … Flaschen, Gläser … Kaufen wir!“ Ihre Tätigkeiten waren im Randbereich der Gesellschaft angesiedelt und hatten viel mit Resteverwertung zu tun. Buntmetalle, Eisenschrott wurden ebenso gerne eingesammelt wie das edlere Silber und Altgold, mit dem sie eigentlich überhaupt nicht handeln durften. Die Gesetze des Staates wollten es so.

Zigeuner bewegten sich stets in einer Grauzone an der Grenze zur Legalität. Sie waren dem Staat immer wieder suspekt und befanden sich oft mit einem Bein im Gefängnis. Die anderen Nationen, die „Gadje“, die Fremden, die in ihrer Sprache nicht mehr waren als ein „Das“, ein sächliches Etwas oder Nichts, galten als Gegner. Ihr eigentlicher Feind jedoch war der Staat und seine Autoritätspersonen in der Exekutive – die Polizei, die in Rumänien als Miliz bezeichnet wird. Andere Wanderzigeuner gingen dem Kesselflicker- oder Scherenschleifergewerbe nach und boten der Bevölkerung ihre nützlichen Dienste an wie Vaganten im Mittelalter. Wenn Messer und Scheren stumpf waren – und „wenn der Topf ein Loch hatte“, wie es in einem unserer Lieder hieß, was dann? Dann kam ein Zigeuner und lötete und schliff … Wie anno dazumal. Dafür gab es Speck und Schnaps und ein paar Fetzen zum Überziehen im Winter.

Eine kleine Gruppe Wanderzigeuner siedelte sich sogar mitten im Dorf an und richtete dort eine einfache Schmiede ein. Sie blieben wenige Jahre. Das Schmiedehandwerk, das vom Kesselflicker, über den Wanderhufschmied bis hin zum Waffenschmied reichte, war zwar ein archaisches, doch nicht unbedingt ein niederes Handwerk. Mircea Eliade schrieb darüber – unabhängig von den Zigeunern, die er selbst aus eigener Anschauung gut gekannt haben muss – in „Schmiede und Alchemie“ und verwies darauf, dass diese Tätigkeit – neben der Töpferei – zu den urtümlichsten Berufen des Menschen zählt und in allen großen alten Kulturen angetroffen wird. Nur bei den wenigsten Stämmen Schwarzafrikas gilt der Schmied als Paria und als unrein. Bei den meisten Völkern ist der Schmied, der mittels Feuer die Materie zu verwandeln weiß, nahe am Heiligen angesiedelt, am Schamanen und am Zauberer. Wenn wir aus der Ferne den arbeitenden Schmieden zusahen, erkannten wir nur einen einfachen Blasebalg, der mechanisch betätigt wurde, einen Amboss und eine hämmernde Gestalt vor der gelegentlich auflodernden und Funken sprühenden Glut – einen „Meister des Feuers“. Auch das Gewerbe des spätmittelalterlichen „Fetzenjuden“, den wir nur noch aus den Redewendungen der Erwachsenen kannten, war teilweise auf die nomadisierenden Zigeuner übergegangen. Die drei jüdischen Familien Rosenfeld, Levy und Krausz, die um 1862 in Sackelhausen lebten und je einen Krämerladen betrieben, waren nach 1925 in das nahe Temeschburg abgewandert.

Jedes Jahr, wenn das zentrale Großereignis der Gemeinde anstand, wenn Kirchweih gefeiert wurde, ein Fest, das für einige Menschen, zu denen auch mein Bruder zu rechnen war, existenzielle Bedeutung hatte, erlebten wir Kinder die Wanderzigeuner als „Schausteller“ und als „Betreiber von Karussellanlagen“. Andere sahen wir im Zirkus als Akrobaten und Feuerkünstler. Einige Zigeunerfrauen betätigten sich als Wahrsagerinnen und betrieben weiße Magie, wobei sie auch Karten, Glaskugeln und andere Hilfsmittel einsetzten. Andere lasen einfach nur aus der Hand oder aus dem Kaffeesatz, sagten die Zukunft voraus und prognostizierten nicht viel anders als Johannes Kepler oder der Doktor Faust, das, was die meisten Menschen am liebsten hören wollten: eine „große Liebe“ und „ein noch größeres Glück“ – und solchen wie mir paar Jahre später: Eine lange Reise! Doch nur Fremden wurde die Zukunft geweissagt – nie den eigenen Leuten. Das hätte Unglück bedeutet.

Zigeuner lagerten gern an einer Quelle. Wo Zigeuner waren, floss klares Wasser. Und wo Zigeuner rasteten und wohnten, brannte ein Feuer. Sie lebten erdverbunden mit erhobenem Blick zu den Sternen, die ihnen Richtschnur und Kompass waren auf ihrem Weg durch die Welt. Und sie lebten weitgehend immer noch so, wie sie vor „ihrem Exodus“ aus Indien gelebt hatten und dort auch heute noch leben – im Zeichen der vier Elemente und im Zeichen des sich selbst drehenden Rades. Neben diesen typischen Zigeunertätigkeiten üben Roma, Sinti und andere Zigeunerstämme eine ganze Palette weiterer Berufe aus, die viel über ihre Lebensart aussagen und teilweise – über die Musik hinaus – ins Künstlerische tendieren. Sie wirken als Dompteure und Schlangenbändiger, als Feuerschlucker und Seiltänzer – sie lieben das gefährliche Leben. Wir Kinder beobachteten nur, ohne groß zu werten – den Scherenschleifer, den Kesselflicker, den Schmied. In diesen Nahstudien und Betrachtungen, oft mitten im Geschehen, fand ich die frühen Hinweise darauf, dass es den „Zigeuner“ schlechthin nicht gab; sondern dass nur verschiedene Zigeunervölker mit ausgeprägten Eigenheiten existierten, die jeweils nach eigenen Vorstellungen lebten; natürlich nur so weit und solange wie dies die Gesellschaft zuließ.

Zur Religion und Sprache der Zigeuner

Zigeuner waren auch in anderen Bereichen ein Vorbild – sie waren extrem anpassungsfähig und tolerant. Schnell übernahmen sie die Sprache des Gastlandes und gelegentlich auch die dort überwiegende Glaubensrichtung, ohne jedoch die „eigene Identität“ aufzugeben. Sie führten und pflegten eine Doppelexistenz, die ihnen das Überleben sicherte. Die Welt und der Wille, überleben zu wollen, hatten ihnen den Januskopf aufgezwungen, ein zweifaches Gesicht, einmal heiter, einmal traurig, nahe an der Melancholie, unendlich glücklich und unendlich elend – und zugleich eine Maske, die ihr eigentliches Sein verdeckte, und die sie uns fremd erscheinen ließ.

Die Religion der sesshaften Zigeuner orientierte sich an der in der Gegend dominanten Glaubensrichtung. In jenem Punkt waren sie Chamäleons, die die Farbe wechselten, wenn die Zeiten und Umstände es erforderten. Ursprünglich kamen sie aus rumänischen Gegenden als orthodoxe Christen in unser damals ausschließlich von Deutschen besiedeltes Dorf. Sie ließen sich aber bald katholisch taufen und folgten dem katholischen Ritus, um dann später, nach 1945, als die Rumänen eine eigene Kirche im Ort errichteten, wieder zur Orthodoxie zurückzukehren. In ihrem Herzen jedoch waren und blieben sie „Pantheisten“, durchdrungen von der Göttlichkeit der Natur, und ekstatische Dionysiker. Das heidnische Element, das dionysisch Entrückte, in dem noch zahlreiche animistische Komponenten vorhanden waren, war tiefer verwurzelt als übernommene Kulthandlungen und Symbole und schlug immer wieder durch. Das zeigte sich immer dann, wenn es etwas zum Feiern gab, wenn Alkohol sie entfesselte und alle konventionellen Schranken sprengte. Dann ließen die Zigeuner ihrer Seele freien Lauf und durchlebten im ekstatischen Tanz und in der Musik Stunden der Entrücktheit und Selbstvergessenheit.

Die Frauen der Zigeuner waren – obwohl ein erkauftes oder getauschtes Besitztum ihres Mannes, des Zigeuners – extrem emanzipiert, doch kein Objekt. Sie berauschten sich und rauchten, zum Schrecken unserer Mütter, die noch nie eine Zigarette angefasst hatten, genauso wie ihre Männer und wie die Schlote – in der Regel billige Zigaretten der Marke „Mărăseşti“. Das tiefere Geheimnis, weshalb es gerade diese eine Marke war, die sich sogar in ihr Liedgut einschlich, konnte ich nie ergründen, wie vieles andere auch, was mit diesem exotisch-hermetischen Volk zusammenhing. Selbst die Religion, die aus ihrer Zugangsweise mehr ein emotionales Erlebnis als eine geistige Angelegenheit war, galt nur als Mittel zum Zweck. Ihre Lebensführung war jedoch weitgehend archaisch ausgerichtet und von zahlreichen schamanischen Elementen geprägt. Abergläubisches Denken und Handeln bestimmten. So konnte einem Zigeuner aus der bloßen Konfrontation mit einem „Hasenschwanz“ ein Verhängnis erwachsen.

Erst im reiferen Alter verstand ich dann auch einige Phänomene, die ich als Kind schon beobachtet hatte, ohne sie deuten zu können. Es waren ebenfalls Phänomene des Archaischen und der gesellschaftlich schwer zugänglichen und vermittelbaren Tabubereiche: „Blutrache“ und „Inzest“. Beides sind Kategorien, die in der Welt der Zigeuner ihren Stellenwert und ihre Existenzberechtigung haben, Verhaltensformen, die ein Außenstehender jedoch nur schwer nachvollziehen kann, besonders dann, wenn er aus einer sehr geordneten Kultur kommt, wie der deutschen.

Am meisten faszinierte mich jedoch die Sprache unserer Zigeuner vor Ort, die im eigentlichen Sinn gar keine Sprache war, sondern ein buntes Dialektkonglomerat aus vielen unterschiedlichen Sprachelementen. Die wahren Zigeuner Rumäniens, die Nomaden oder Wanderzigeuner, weitgehend Roma der Stämme Kalderash, der Aurari und Lautari, der Schmiede, Goldwäscher und Lautenspieler, sprechen „Romani“, eine für andere Völker schwer verständliche Sprache, die als Geheimsprache galt und schon in früheren Zeiten zur besseren Beherrschung der Zigeuner staatlich unterdrückt wurde. Unsere sesshaften Zigeuner sprachen jedoch nur noch zum Teil das reine Romani oder einen der vielen daraus abgeleiteten Dialekte, die von Region zu Region variieren, jene genuine Sprache der Volksgruppe, deren nordindische Sprachelemente auf die einstige Heimat der Zigeuner in Indien hinweisen. Bei den meisten Zigeunern vor Ort war dieses echte „Zigeunerisch“ – wie wir Kinder es nannten – in Vergessenheit geraten bis auf einige Relikte, die wir uns aneigneten, um damit die Zigeunerkinder zu foppen oder zu provozieren. In gewissen Gegenden von Temeschburg hielt sich das Romani, in welchem neben indischen auch armenische und persische Worte vorkommen, recht gut und wurde dort sogar von Nichtzigeunern gesprochen. Da das Lateinische sich über das Rumänische ebenfalls auswirkt, verstanden wir manchmal auch einzelne Wörter. So nennen die Zigeuner ihren langen Wanderweg „lungo drom“ – was in rumänischer Sprache „drum lung“ heißt. Genaues Hinhören und konsequentes Reflektieren konnten uns Kinder auf die Spur bringen. Nur konnten wir nie überprüfen, ob unsere Schlussfolgerungen auch stimmten.

Im Grunde war die Zigeunersprache unseres Dorfes ein eigenwillig gestalteter rumänischer Dialekt, dem zahlreiche verunstaltete deutsche und ungarische Wortfetzen beigemengt wurden. Es war eine Art Kauderwelsch, das schon in die Nähe der reduzierten Pidgin-Sprachen rückte; ein synthetisches Sprachkonglomerat, wie es die Nachfahren einstiger Seeräuber in den Fjorden von Oman oder die Kreolen in der Karibik sprechen. Es war ein wenig Homogenes, in sich freies Sprachkonstrukt, das natürlich entstanden war und das sich aus vielen unterschiedlichen Sprachen zusammensetzte, vergleichbar einer primitiven Vorstufe der abstrakt konstruierten Kunstsprachen Esperanto oder Volapük.

Das Charakteristische bestand in der besonderen Verwaschenheit, die mit ihren zahlreichen Wortveränderungen und akrobatischen Verdrehungen sprachsensible Geister begeistern konnte – und zumindest mich nachhaltig faszinierte. Die reine Zigeunersprache war bei unseren Zigeunern, unter denen auch viele weißhäutige Rumänen zu finden waren, bereits seit Jahrzehnten in Vergessenheit geraten, was auf ihren „hohen Assimilationsgrad“ hindeutete. In der Assimilation, die sich seit 1962, als entsprechende Gesetze verabschiedet wurden, noch verschärfte, sahen gerade die auf ihrer „Identitätserhaltung“ bedachter Zigeuner eine zivilisierte Form des „Holocaust“; eine staatliche Maßnahme, die das Ende ihrer Volksgruppe anvisierte. Über die Sprache hinaus vollzog sich die Assimilation mithilfe des Bulldozers, der manche müde Baracke, die schon beim ersten Windhauch einzustürzen drohte, unter seinen Ketten und Walzen begrub – ganz nach dem Motto: „Krieg den Hütten und Friede den Palästen!“

Das Verlieren der eigenen Sprache hatte fast schon einen tragischen Zug, da mit der Sprache auch ein Teil der ausgeprägten „Identität“ verloren gegangen war. Zurück blieb das unverbindliche und variable Kauderwelsch.

Diese eigene, an sich höchst komische Sprache zu imitieren, bereitet mir auch heute noch besonderes Vergnügen und führt nicht selten zu einem Lachanfall, der jedem, der den Pointen folgen kann, die Tränen in die Augen treibt. Einige kurze Ausdrücke und Redewendungen des tatsächlich Zigeunerischen, die uns Kindern geläufig waren und gelegentlich, wenn sich junge Zigeuner zusammen rotteten, um uns von den Spielplätzen zu vertreiben, auch eingesetzt wurden – wie Jakere oder Schakkare: „Haut ab, geh nach Hause“ – oder „Aukare“ – „Komm heim“. Kurze Ausdrücke wie „Mischto“ oder „Schukar“, die schöne, angenehme und gute Dinge bezeichnen, gingen sogar in die Umgangssprache der Rumänen ein; speziell in die „Milieusprache der Gauner“ und in den „Jargon der Häftlinge“, ohne dass den meisten der zigeunerische Ursprung bewusst gewesen wäre. Wir lernten zigeunerisch zählen: „jek, dui, tri star, pansch, scho, iefta, ochto, inea, dosch“ … Dabei registrierten wir kleinen Komparatisten die sprachliche Nähe zum Rumänischen: doi, trei für die Zwei und die Drei und das italienische Wort otto für die Acht. Wir erlernten das Schimpfen in der Zigeunersprache und einzelne Redewendungen. „Plimba ursu“, sagten wir ganz zufällig: „Beweg den Bär“, führ ihn spazieren, lass ihn tanzen … die Gauner in der Bastei sagten es ebenso lässig abfällig, um „einem eine Abfuhr zu erteilen“, ohne dass einer von uns je einen Zigeuner gesehen hätte, der einen dressierten Bär am Nasenring durch die Straßen führt. Die oft als Tierquälerei empfundenen Auftritte mit Bären, den der Stamm der Bärenführer, die Ursari, ihren Namen verdanken, waren im Temeschburger Raum seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachten. Dafür gab es sie im angrenzenden Jugoslawien und Bulgarien zuhauf. Bären werden auch heute noch wie Pawlowsche Hunde schmerzvoll dressiert und müssen dann, zum Klang der Trommel oder des Tamburins, tanzen.

Weniger schön am Umgang mit den Zigeunern im Dorf war, neben diesem grausamen Zug, ihre drastische Derbheit, die sensiblen Naturen zu schaffen machte; ihre spontane Wildheit und ihr natürlicher, unreflektierter und „äußerst großzügiger Umgang mit der Sexual- und Fäkalsprache“ im Alltagsleben. Wir Kinder mussten uns all jene „Perlen ihrer Milieusprache“, die von einigen Autoren aus der Region eingesetzt werden, um ihren Werken etwas Lokalkolorit zu geben, unfreiwillig anhören. Sie waren gut geeignet, unser Denken auf sehr triviale Dinge zu lenken und unser gerade sich erst formendes Rumänisch zu beeinträchtigen und zu verderben. Ja wir wurden sogar mit den schmutzigsten Ausdrücken bombardiert, ohne Rücksicht auf eventuelle seelische Auswirkungen. Das war unser Milieu – und ungeachtet unserer Erziehung im Elternhaus und in der recht konservativen Schule – waren wir den Auswirkungen des Milieus ausgesetzt und wurden durch dieses Milieu mit determiniert. Dabei konnten wir uns fragen, ob die genetische Substanz mächtiger ist als der Einfluss des Milieus oder umgekehrt.

Eines Tages ertappte ich mich selbst dabei, wie ich hinter einigen pechschwarzen Zigeunerinnen Bemerkungen hinterher rief, die auch aus dem Mund der verachteten Zigeuner hätten stammen können. Der Misthaufen, an dem man aufwächst, färbt ab. Er hinterlässt Spuren, die nie vollständig korrigiert und eliminiert werden können. Nietzsches Ecce Homo-Sentenz „Ja ich weiß, woher ich stamme“, kam mir immer wieder in den Sinn, im Erhabenen wie im Profanen – wenn ich, skeptisch, pessimistisch und misanthropisch auf den Misthaufen starrte oder vom Misthaufen herab optimistisch in die Welt blickte. Die Wirklichkeit des Zigeunerlebens war ein Teil des Milieus, das uns prägte; doch nur ein Teil. Kein Wunder, dass der idealisierte Zigeuner der Literatur und der Musik bei uns damals kaum Anklang fand.

Trotzdem sangen auch wir, ungeachtet der manchmal tristen Realität um uns herum, „Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria ho!“ Es ist ein Lied, in dem die Konfrontation der Werte zwischen zwei Kulturen, mit der wir täglich zu tun hatten, antizipiert und zugleich harmonisch aufgefangen wird. Wenn der Selbstgebrannte, den sie irgendwo herhatten, ausgetrunken war und die billigen Fuselöle des Vorlaufs ihre Wirkung entfalteten, wenn es neblig wurde im Gehirn, dann wurden die Zigeuner unkalkulierbar. Dann erwachten gezähmter Mut und alter Kampfgeist; auf einmal wurden sie wild und aggressiv und suchten Konflikte mit den intuitiv abgelehnten Gadje, die sich erst in groben Raufereien entluden. Der Heimweg vom Tanzball konnte dann für manchen, auf den sie es abgesehen hatten, zum lebensgefährlichen Abenteuer werden. Ich selbst erlebte eine solche Konfrontation mit einer gemischten Gruppe von Zigeunern mitten auf dem Marktplatz von Temeschburg, als einige jener Stadtzigeuner, vermutlich provoziert durch einen frechen Blick oder eine belanglose Bemerkung, mit Gabeln, Besen und sonstigen Straßenreinigungsgerät bewaffnet bedrohlich auf mich zuschritten. Freunde, namentlich Erwin und Edgar mussten mir entschlossen zu Hilfe eilen und den Haufen zurück scheuchen, bevor es zum Konflikt kam.

Besonders unangenehm am Umgang mit den Dorfzigeunern war ihre Freude am Beschimpfen untadeliger Menschen, die in einer kaum noch zu steigernden Unflätigkeit praktiziert wurde. Was dann zu hören war, entsprach übelster Fäkalsprache, die nur vereinzelt in die Literatur eingeflossen ist und die man nur in bestimmten Ecken der Welt reell erfahren kann – alles garniert mit Kraftausdrücken, die in Kultursprachen kaum eine Entsprechung finden. Besonders peinlich konnte es sein, wenn fromme Menschen wie unsere Nachbarin, die eine selbstbewusste, souverän auftretende Frau war, auf grobe Weise verunglimpft und von übermütig frechen Zigeunerkindern wüst beschimpft wurde. Gegen solche Tiraden, die reiner Langeweile entsprangen und dem perversen Vergnügen, andere zu ärgern und zu schikanieren, war keine Gegenwehr möglich. Das Opfer konnte sich nur schamhaft in sein Heim zurückziehen, damit die anderen Nachbarn nicht auch noch auf das höhnische Gespött aufmerksam wurden und heimlich mitlachten. Staat und Gesellschaft taten nichts, um solche Entgleisungen zu beheben oder einzuschränken. Die Folge davon war die Verärgerung der loyalen Bürger. Und nicht selten formte sich daraus der fromme Wunsch einzelner Dorfbewohner, nicht länger unter solchen Verhältnissen leben zu wollen.

Eine gesellschaftliche Bedeutung hatten die Zigeuner kaum. Der schulische Unterricht interessierte sie überhaupt nicht. Sie waren sogar bildungsfeindlich. Die meisten von ihnen gaben die Schule schon nach ein bis zwei Jahren auf und blieben Analphabeten. Ihr Lebensrhythmus war ein anderer. Die Pubertät wurde früh durchlebt. Sie heirateten schon im Alter von zwölf Jahren und pflanzten sich munter fort. Die freie Liebe hatte einen hohen Stellenwert. Und sie starben sehr früh. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung war sehr niedrig und betrug aufgrund einer höheren Kindersterblichkeit kaum dreißig Jahre. Alte Zigeuner waren selten. Darüber hinaus entwickelten sie keinen Ehrgeiz, auf das Dorfleben einzuwirken. Sie lebten nach eigenen Gesetzen und Vorstellungen parallel zu den Deutschen und den Rumänen am Rande des Dorfes, unauffällig im selbst gewählten Ghetto, in welchem sie frei waren und ungestört.

Nur gelegentlich, wenn spektakuläre Spielfilme vorgeführt wurden, in denen Indianer vorkamen, wie in den legendären deutschen Winnetou-Streifen nach 1965 mit Pierre Brice und Lex Barker, vor allem aber bei melodramatischen Streifen aus der Urheimat Indien, stürmten die Zigeuner das mit mehreren Hundert Plätzen ausgestattete Dorfkino und beteiligten sich mit nie gekannter Emotionalität an dem Filmgenuss. Wenn die Indianer stürmten, stürmte auch der Saal. Die Zigeunerkinder schrien mit ihren kräftigen Stimmen wild durcheinander, so als wollten sie die Schlachtrufe der Indianer noch übertönen. Es wurde so laut im Raum, dass man weder das permanente Knacken der Sonnenblumen- und Kürbiskerne hörte, noch die ergreifende Filmmusik von Böttcher und die originaldeutschen Dialoge. Dann war der Saal das Leben selbst – interaktiv. Jeder Besucher war mitten im Geschehen. An solchen Tagen wurde uns erst bewusst, wie viele sogenannte „Zigeuner“ um uns herum lebten und wie sehr die archaisch-exotische Lebensauffassungen der Indianer, Inder und der Zigeuner unreflektiert zusammen finden und in unmittelbarer Identifikation aufgenommen werden.

Temeschburg war stets ein kosmopolitischer Raum, in welchem die verschiedensten Minderheiten in friedlicher Koexistenz zusammenlebten. Bis auf einige gelegentliche Reibereien zwischen Rumänen und Ungarn, die sich an Trivialitäten entzünden konnten, harmonierten alle miteinander, wobei, so hatte es den Eindruck, die Zigeuner mit herablassender Gleichgültigkeit behandelt wurden. Doch das entsprach nicht ganz der Realität. Zigeuner, die nicht selten für Negativvergleiche herhalten mussten, konnten auch breitere Kreise faszinieren. Das wurde mir schlagartig deutlich, als ein Streifen in die Kinos kam, der über die Zigeunergemeinschaft hinaus ein größeres Publikum anzog: „Schatra“ – eine tragische Liebesgeschichte, die in Blutrache endet. Ein Film, der viel über das Wesen der Zigeuner aussagte. Damals versäumte ich ihn – doch erlebte ich seine späteren Auswirkungen, die von Sympathie, Solidarität und Bewunderung bestimmt waren. Manchmal kam die Frage auf, ob auch wir Kinder wie die Zigeuner leben wollten oder könnten. Doch das war eine Illusion. Wir waren viel zu sehr unseren Werten verhaftet. In unserer engen Welt konnten wir uns bestenfalls verhalten wie Eklektiker, einige Anregungen, einige Impulse übernehmen und diese mit unserer Existenzauffassung verbinden. Aber sie beschäftigten uns – und wir setzten uns mit ihrer Lebenswelt mehr auseinander als mit der weniger kontrastvollen Welt der Rumänen um uns, die weniger aufdringlich war und kaum aneckte.

Eines Abends schlich ich mich zusammen mit zwei anderen Spielkameraden an ein Zigeunerhaus heran, das einsam in einer krummen Gasse stand, die man auf dem Weg zum Friedhof durchschreiten musste. Wie die Bremer Stadtmusikanten aus der Dunkelheit der Nacht auf die Räuberhorde im Waldhaus blickten, so starrten wir gebannt durch die noch nie geputzte Fensterscheibe in den einzigen Raum der Hütte. Dort saßen ein gutes Dutzend Zigeuner im Kreis auf dem Fußboden – und in der Mitte brannte ein Feuer. Der Geruch von gebratenem Speck lag in der Luft. Eine Schnapsflasche wurde herumgereicht. Alle tranken. Dann standen einige auf und tanzten um das Feuer.

Feuer – das war ein göttliches Symbol, das an Agni erinnerte und an die ferne Heimat auf dem Subkontinent. Sie tanzten den Feuertanz und schwebten durch den Raum. Wir stierten fasziniert hinein wie Voyeure in das Verborgene; machten uns aber bald auf die Socken, aus Angst, wir könnten entdeckt werden. Was dann wohl mit uns geschehen wäre? Einige Gruselgeschichten hielten die Antworten bereit. Wir wollten sie nicht überprüfen.

Viele Zigeuner klebten an ihrer Identität und waren stolz darauf. Genauso wie wir unsere deutsche Identität aufrecht erhalten mussten und über die Identifikation mit bestimmten Werten an ihr festhielten, um zu überleben, so hielten die Roma aller Stämme an ihrer Identität fest, an ihrer Herkunft und an ihrer nicht immer glücklichen Geschichte. Sie hatten gelernt, überall auf der Welt zu leben, nicht immer froh und heiter wie in der Kunst; doch pragmatisch und tolerant in einer Doppelexistenz zwischen den Nationen.

Ihre Identität definieren die Zigeuner, die im östlichen Europa weitgehend Roma sind, im Westen Europas weitgehend Sinti, äußerlich über ihre Hautfarbe, über ihre Sprache und Kultur. Wer ihrem Liedgut lauscht, jenen Zigeunerweisen, die so viele Musiker inspirierten, von Liszt, Brahms, Bizet, Ravel bis hin zu Rachmaninow, Sarasate und Bartok, wird dort die „Definition ihrer Identität“ vorfinden in Verknüpfung mir ihrer Lebensart und ihren Werten, die dort mitschwingen. Ihr nationales Selbstverständnis liegt in ihrem eigenen Liedgut, nicht in der selbst oft genialen Stilisierung anderer Künstler. In dem wehmütig und fatalistisch klingenden Volkslied „Herz einer Zigeunerin“, das ich eines Tages hörte, als ich ganz zufällig an einen lauschigen Biergarten vorbei kam, in welchem gerade eine Zigeunerband die Gäste unterhielt, heißt es:

„Ich bin klein, ich bin schwarz und heiße Schwärzchen, meine Mutter war schon schwarz, ich bin auch nicht allzu schön, doch als das Los damals fiel, war es gerade so – nichts macht es mir aus“ …

Manchmal watschelte eine alte Zigeunerin an unsere Haustür, schwerfällig und geplagt, und fragte nach dem Knochen vom Hinterschinken, um ihn auszukochen und die letzten Fleischreste zu verzehren. „Milka“ wurde sie genannt. Sie war klein, fast kugelrund und schwarz wie Pech. In ihrem gutmütigen Blick sah ich das ferne Indien. Wir sahen die Armut der Zigeuner – und wir sahen ihr tägliches Leiden. Aber wir ahnten auch etwas von ihrem Kampfgeist, ihrem Fatalismus und ihrer Freiheit.

Vor allem eine wesentliche Eigenschaft hatten diese Menschen, die mich mehr als andere beeindruckte. Sie widerstanden dem konventionellen Leben, dem Joch, dem Laufrad und der Tretmühle, Formen der Angepasstheit, des Gegängeltseins und der Unfreiheit, zu denen man uns Kinder von mehreren Seiten her und auf unterschiedlichen Ebenen zu erziehen versuchte; sie waren im Grunde ihres Wesens wirklich „frei“. Lenau hat diesen Kontrast weltanschaulich vertieft und in seinem Gedicht „Die drei Zigeuner“ kaum noch überbietbar formuliert:

An den Kleidern trugen die Drei

Löcher und bunte Flicken,

Aber sie boten trotzig frei/

Spott den Erdengeschicken.

Dreifach haben sie mir gezeigt,

Wenn das Leben uns nachtet,

Wie man’ s verraucht, verschläft, vergeigt

Und es dreimal verachtet.

Die Freiheit dieser eigenwilligen Individuen hatte für mich eine bewundernswerte Vorbildfunktion. Denn sie richtete sich nicht nur gegen die „gesellschaftliche Konvention“, gegen nationale und bürgerliche Werte; sie richtete sich in vielen Formen gegen den Staat selbst, der allen diktieren wollte, wie sie zu leben hatten. Und der Staat dort und damals – das darf nicht vergessen werden – war keine parlamentarische Demokratie westlichen Zuschnitts, sondern eine Diktatur, die unerbittlichste vielleicht in ganz Osteuropa!

Das trotzige Aufbegehren gegen Gleichmacherei und Assimilation, das vorgelebte „Andersseinwollen“, wurde damit immer mehr ein eigener Wesenszug, zu einem Charakteristikum des Selbst. Das nahezu allgemein Verachtete wurde zum Vorbild. Der Vagant, der Spielmann, der musizierende Poet, sie wurden zum Paradigma – der Freigeist zum Brecher der Werte, zum Neuwerter.

Später wurde noch eine weitere Assoziation hergestellt, die mich humoresk in die Nähe dieser nomadischen Idealisten rückte. Rumänische Schulkollegen reduzierten meinen Familiennamen auf ein verniedlichendes „Gipsy“, der englischen Bezeichnung für Zigeuner – was unweigerlich eine unbeabsichtigte „Identität“ mit begründete. Auch ohne als Zigeuner geboren zu sein, wurde bald auch ich zum Wanderer, zum Vagabunden, zum Unbehausten, zum Pilger zwischen den Welten, auf dem Pfad des freien Geistes, der Kunst, immer in die andere Richtung zu einem unbekannten, höheren Ziel hin.

Das Kapitel in Druck finden Sie hier:

Das neue Buch von Carl Gibson

Vor wenigen Tagen ist erschienen:

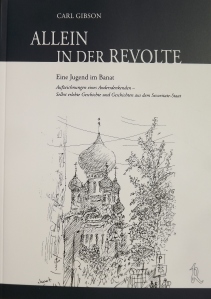

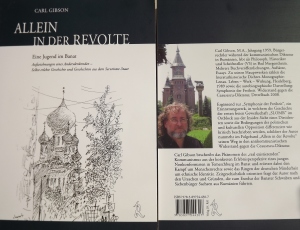

Carl Gibson, Allein in der Revolte

Eine Jugend im Banat

Aufzeichnungen eines Andersdenkenden –Selbst erlebte Geschichte und Geschichten aus dem Securitate-Staat

J.H. Röll Verlag, Dettelbach, 409 S.

ISBN 978-3-89754-430-7

Carl Gibson

Nachdem bereits ím Jahr 2008 die “Symphonie der Freiheit” im gleichen Verlag erschienen war, wird jetzt der noch ausstehende Teil des Gesamtwerkes vorgelegt.

Die “Symphonie der Freiheit” ist nunmehr vollständig.

Carl Gibson

Weshalb wurde der zweite Band vor dem ersten publiziert?

Weil die wichtigen Inhalte absolute Priorität hatten.

Nun aber wächst doch noch zusammen, was zusammen gehört!

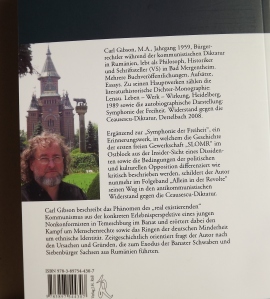

Die Graphik auf dem Titelbild (Kirche in Bukarest) stammt

von Michael Blümel,

das Foto auf der Buchrückseite wurde im Zentrum von Temeschburg

von Monika Nickel im Jahr 2009 aufgenommen.

Einige Kurzinfos aus dem Text auf der Buchrückseite:

Carl Gibson, M. A., Jahrgang 1959, Bürgerrechtler während der kommunistischen Diktatur in Rumänien, lebt als Philosoph, Historiker und Schriftsteller (VS) in Bad Mergentheim.

Mehrere Buchveröffentlichungen, Aufsätze, Essays. Zu seinen Hauptwerken zählen die literaturhistorische Dichter-Monographie: Lenau. Leben – Werk – Wirkung, Heidelberg, 1989 sowie die autobiographische Darstellung: Symphonie der Freiheit. Widerstand gegen die Ceausescu-Diktatur, Dettelbach 2008.

Ergänzend zur “Symphonie der Freiheit”, ein

Erinnerungswerk, in welchem die Geschichte der ersten freien

Gewerkschaft “SLOMR” im Ostblock aus der Insider-Sicht eines Dissidenten

sowie die Bedingungen der politischen und kulturellen Opposition

differenziert wie kritisch beschrieben werden, schildert der Autor

nunmehr im Folgeband “Allein in der Revolte” seinen Weg in den

antikommunistischen Widerstand gegen die Ceausescu-Diktatur.

Carl Gibson beschreibt das Phänomen des “real existierenden” Kommunismus

aus der konkreten Erlebnisperspektive eines jungen Nonkonformisten in

Temeschburg im Banat und erörtert dabei den Kampf um Menschenrechte

sowie das Ringen der deutschen Minderheit um ethnische Identität.

Zeitgeschichtlich orientiert fragt der Autor nach den Ursachen und

Gründen, die zum Exodus der Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen

aus Rumänien führten.

Die Neuerscheinung ist seit Februar 2013 auf dem Buchmarkt und überall im Buchhandel erhältlich, auch online u. a. hier:

Das Buch erscheint nach einer – fast dreijährigen – Verzögerung durch den Verlag.

Potenzielle Rezensenten bitte ich, Rezensionsexemplare direkt beim J.H. Röll Verlag in Dettelbach anzufordern.